Une récente étude révèle que les nouveau-nés peuvent discerner les pulsations rythmiques, une compétence essentielle pour la musicalité. Cela suggère notamment que la musique n’est pas seulement un phénomène culturel, mais possède de profondes racines biologiques. Le phénomène étant peu présent, voire absent chez d’autres primates, il aurait évolué progressivement pour atteindre son apogée chez notre espèce — nous offrant probablement un avantage évolutif par rapport à nos cousins primates.

Le traitement des séquences sonores est essentiel à la perception de la musique et à l’apprentissage de la parole. Il est suggéré que notre musicalité (c’est-à-dire la capacité de comprendre le langage musical) découlerait de processus biologiques qui seraient apparus il y a des millions d’années, au cours de notre évolution. Elle aurait contribué à façonner la culture de nos premières civilisations.

Cependant, les origines évolutives de la musicalité chez l’Homme sont jusqu’à récemment uniquement basées sur des spéculations. En effet, il s’agit d’un domaine particulièrement difficile à étudier, notre « cerveau musical » ne pouvant laisser de traces physiques sur des milliers d’années.

Un tournant majeur a eu lieu au cours des dernières décennies, lorsque les avancées des technologies biomédicales ont ouvert la voie à l’exploration empirique des origines évolutives de notre musicalité. Les recherches concernant les processus neurologiques sous-jacents à ce processus se concentrent généralement sur les nourrissons, chez lesquels l’acquisition de la parole et la perception musicale s’effectuent parallèlement à la maturation cérébrale.

Une étonnante capacité à anticiper les rythmes musicaux

En 2009, un groupe de chercheurs de l’Université d’Amsterdam et de l’Université technologique et économique de Budapest ont effectué des expériences sur le sujet en faisant écouter des percussions en rythme à des nouveau-nés et en enregistrant la réponse cérébrale. Il a été constaté que déjà à ce stade, leurs cerveaux montraient une étonnante capacité à anticiper les rythmes musicaux.

Lorsqu’une note était omise dans la séquence à laquelle ils s’attendaient, un pic d’activité cérébrale notable a été observé. Cela suggère que nous possédons une capacité innée à discerner les pulsations régulières caractérisant le rythme de la musique. Cela concorde également avec l’hypothèse selon laquelle notre musicalité possède des fondements biologiques et non seulement culturels.

Cependant, cette découverte a suscité le scepticisme, certains chercheurs contestant la nature des réactions observées. Il a notamment été proposé que ces dernières découleraient davantage de l’apprentissage statistique, la capacité à discerner des régularités selon leur ordre. Cet aspect est essentiel à l’apprentissage d’une langue, permettant par exemple d’apprendre l’ordre des mots et la structure des accents.

Une équipe de recherche proposait quant à elle en 2009 que la perception des battements rythmiques caractérisant la musique découle de la capacité à détecter les régularités dans le temps et non dans l’ordre. D’autres chercheurs ont ainsi contesté la validité de la perception des battements en rythme en tant que mécanisme distinct essentiel à notre capacité musicale.

La récente étude, publiée dans la revue Cognition, vise à mettre fin au débat en révisant et reproduisant celle de 2009. « En d’autres termes, l’étude n’était pas simplement une réplication mais utilisait un paradigme alternatif conduisant à la même conclusion et, en tant que telle, elle a réussi à dissiper tous les doutes persistants », a expliqué le coauteur principal, Henkjan Honing, de l’Université d’Amsterdam. La recherche a notamment confirmé que la perception des battements musicaux est un mécanisme distinct de l’apprentissage statistique, tel que l’avait précédemment suggéré l’équipe.

Un avantage évolutif par rapport aux autres primates

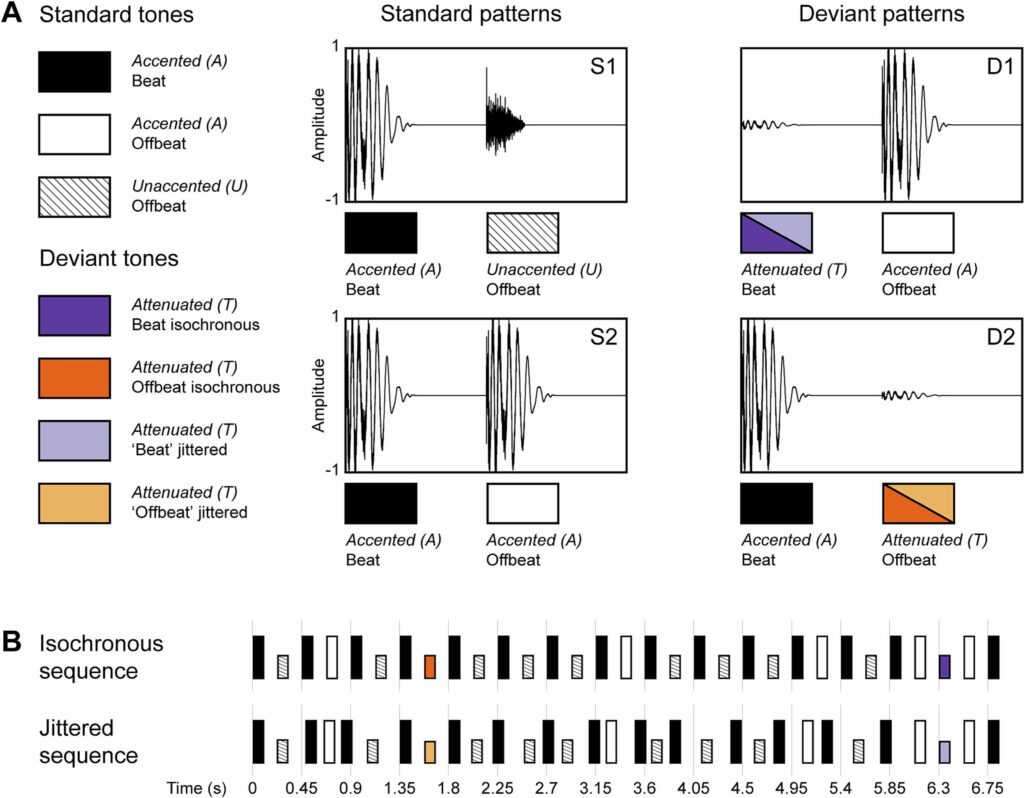

Dans le cadre de sa nouvelle étude, l’équipe de recherche a révisé celle précédente en élargissant sa portée, sa méthodologie et son échelle. L’isochronie des séquences sonores (la régularité des rythmes) a été manipulée afin de distinguer l’apprentissage statistique de la perception des battements, chez les nouveau-nés, les adultes (musiciens ou non), les macaques ainsi que d’autres primates. Leurs réponses cérébrales ont été analysées par le biais d’électroencéphalogrammes.

Les chercheurs ont constaté qu’effectivement, les humains (nouveau-nés et adultes) pouvaient percevoir les battements musicaux, tel que l’avançait leur précédente étude. Cela concorde avec l’hypothèse des fondements biologiques profondément enracinés de la musicalité. Ces résultats soulignent également la complexité de notre capacité à percevoir et à interagir avec les éléments rythmiques de notre environnement sonore.

En revanche, les macaques n’ont montré aucun signe de traitement cérébral de ces battements, tandis que les chimpanzés et les gibbons en ont montré — bien que leurs réponses cérébrales sont nettement inférieures à celles des humains. Cela suggère que l’évolution de la perception des battements s’est déroulée de manière progressive chez les primates, atteignant probablement son apogée chez les humains. En effet, cela impliquerait que les connexions entre les régions cérébrales motrices et auditives sont plus renforcées chez l’Homme que chez les autres primates.

« En tant que telle, la musique n’est pas seulement un phénomène culturel, mais possède également de profondes racines biologiques, offrant apparemment un avantage évolutif à notre espèce », conclut Honing.

Ces résultats soulignent l’importance des approches empiriques concernant l’exploration des origines de notre capacité de musicalité. Mis à part la psychologie et les neurosciences, les autres branches, telles que la génétique, offrent par ailleurs de grandes opportunités dans ce sens.